劉加平:開拓建筑材料革新未來之路

在新長鐵路和204國道交匯處,坐落著一個美麗的鄉村——葛家橋村。2021年,司法部、民政部,命名葛家橋村為第八批“全國民主法治示范村(社區)”。雙喜臨門,同一年,村子里出了位院士。2021年11月18日,時為東南大學材料科學與工程學院教授的劉加平當選中國工程院土木、水利與建筑工程學部院士。“我是江蘇海安開發區城東鎮葛家橋村人,今年有幸當選為中國工程院院士,向養育我的父母,培育我成長的老師,和幫助我進步的父老鄉親表示衷心的感謝。”在感言中,劉加平特別感謝了自己的父母和恩師。而他的科研道路,也的確與此息息相關。

從“農田”里走出的院士

葛家橋村歷來民富村美,有海安糯米酒、麻蝦醬等特產,更有小方糕制作技藝等民俗文化。劉加平的家庭不富裕,但從小他和弟弟的吃穿用度,也沒比村里人少了什么。就是有一點,一從學校回來,母親就會讓他們做家務。“家里雖然不窮,但是我母親的理念就是這樣,就算有點錢,也要勤儉持家。她自己不辭辛苦地勞作,同樣要求我們養成勤快的習慣。”劉加平說,“直到現在,回到老家,我們會自然而然地幫助母親干點家務。”

插秧、養蠶、打草包……劉加平都十分熟練。而寒暑假,他的父親則會讓他去工地“做臨工”,這個“家庭習俗”一直持續到劉加平的大學。“在南通,當年很多人會選擇去學泥瓦匠等手藝,所以那個時候我就想,如果我能當一名工程師,就好了。”工程師,在當時的劉加平心中,是個很厲害的職業。1986年,劉加平報考了重慶建筑工程學院(后被重慶大學合并)建筑材料及制品專業,并以高分被錄取。在很多公開場合,他都會感謝家鄉的老師:“我覺得在學習上,基本功很重要,老家的老師非常有愛心、負責任。教育的方式讓人容易理解和記憶。”而幸運的是,這樣的良師,在劉加平研究道路上還有很多。他一直心存感恩。

工作中的劉加平(右)

“我一直是站在前人的肩膀上”

彼時的重慶建筑工程學院是建設部重點院校,很多老師是留蘇的“副博士”,在當時國內建筑領域,也是“響當當”的人物。這里為劉加平奠定了扎實的基礎。“一般來說講到建筑材料,可能大家都會覺得偏重于化學,”劉加平說,“化學固然重要,但力學和數學也很重要。”要了解混凝土內部的“力”,才能去解決它“開裂”的問題,“如果我沒有扎實的跨學科基礎,我想我解決不了后面遇到的混凝土方面的問題。”

混凝土收縮開裂是長期困擾工程界而未能解決的國際難題。“由于水分蒸發、水化反應、熱脹冷縮等原因,水泥遇水拌合以后會產生收縮。同時,混凝土結構中往往外圍有約束,內部有鋼筋,拉住混凝土,不讓它收縮。這時候混凝土內部就會產生應力。當應力超過它的抗拉強度,混凝土就會開裂。”劉加平一直以來想要解決的,就是混凝土如何才不會開裂的問題。“這是我們從事這個專業的人,永遠的痛。”劉加平大學畢業后,先是去單位上了兩年班,在工作期間,他發現很多市民的投訴都與此相關,比如屋頂漏水等。于是他想繼續考研,對這個領域進行深入研究。

劉加平以優異的成績考取了東南大學碩士研究生,后來又攻讀了博士。“我的碩士導師孫偉院士是結構工程出身,混凝土材料力學方面的學術造詣非常高;我的博士導師唐明述院士,更是混凝土材料化學方向非常厲害的專家。可以說,我一直站在前人的肩膀上。”經過持續的研究學習,劉加平意識到,進行混凝土材料革新,將節約大量資源、能源,減少水泥生產造成的污染,這是一項造福子孫后代,關系祖國建設千秋偉業的使命。

科學研究要面向國家和社會需求

在劉加平的不懈努力下,他的科研項目逐漸結出了果實。他發展了收縮開裂的理論體系,創新了超高性能混凝土技術,建立了減縮抗裂、力學性能提升和流變性能調控三個關鍵技術群,發明了系列功能材料,成功應用于無錫太湖隧道、蘭新高鐵、上海地鐵14號線地下車站和南京長江五橋等110余項重大工程。他突破了收縮裂縫控制的國際難題,引領了超高性能混凝土的工程化應用,為土木工程建設做出了重要貢獻,多次榮獲國家級科學技術獎項……

而劉加平印象最深刻的,是無錫太湖隧道項目。這是中國已建成的最長、最寬的水底隧道,用時4年打穿太湖兩岸,現在,只需8分鐘,便可駕車“穿湖”。太湖隧道澆筑混凝土達200余萬方,打設鋼板(管)樁圍堰總長4.2萬米,施工難度大。針對“十隧九漏、無隧不裂”的質量通病,劉加平帶領團隊,為這個隧道加上了“金鐘罩”,量身定制了不開裂的混凝土及施工方案,實現了隧道主體結構“天衣無縫、滴水不漏”。

劉加平表示,我國目前混凝土用量較大,鋼筋和混凝土是碳排放量占比較大的兩個行業,“如果說土木工程這個行業能夠很好地減碳,那么對國家來說意義重大。”劉加平解釋,從用好的材料到用好材料,他一直走在這條“研究路”上,用實際行動踐行二十大“節約集約、綠色低碳發展”理念。“任何一種材料,包括砂石,都是我們人類的資源,怎么把它用好,是我們的不懈追求。”

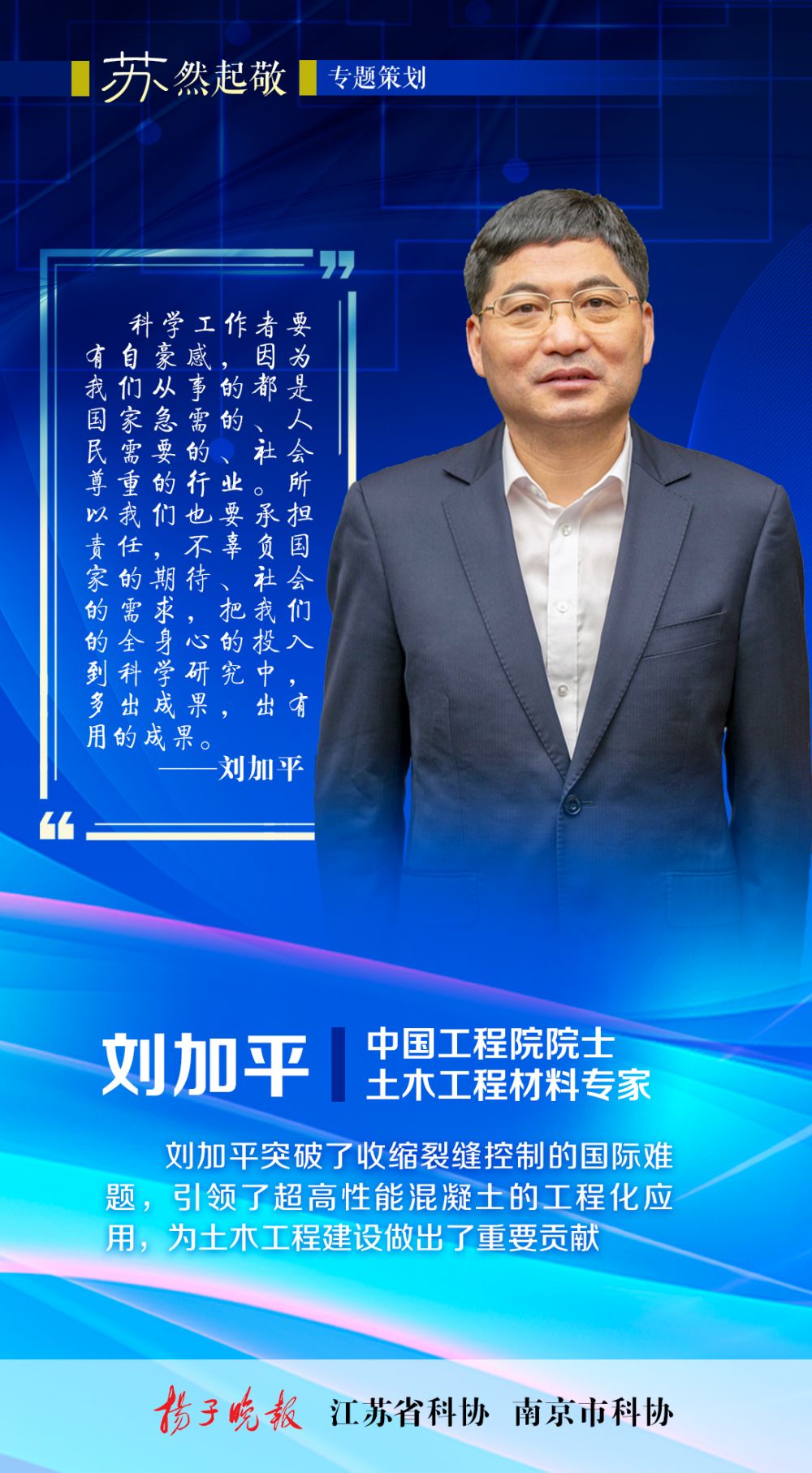

“科技工作者要有一種自豪感,因為我們從事的都是國家現在是急需的、人民需要的、社會尊重的行業。那同時我們也要承擔責任,不辜負國家對我們的期待,社會對我們的需求。把我們全身心的精力集中到科學研究當中,多出成果,出有用的成果。”去年的6月9日,在全省科學技術獎勵大會上,劉加平被授予首屆江蘇省科技創新發展獎先進個人稱號。

中國混凝土與水泥制品協會網站版權聲明:

① 凡本網注明來源:中國混凝土與水泥制品協會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為本站獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用前必須經本網站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協會(CCPA)"方可進行轉載使用,違反者本網將依法追究其法律責任。

②本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用的,請注明原文來源地址。如若產生糾紛,本網不承擔其法律責任。

③ 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。

您可能感興趣的文章

更多>>- 補短板守護“一老一小”2022-09-06