國之重器 潤澤萬方——中國工程院院士王浩談南水北調工程

南水北調工程是國之大事、世紀工程、民心工程。經過半個多世紀論證、勘測、規劃、設計、建設,2013年11月15日,南水北調一期東線工程正式通水。2014年12月12日,中線一期工程正式通水。截至到2022年1月7日,南水北調東、中線工程總調水量突破510億立方米,為優化水資源配置、保障人民群眾飲水安全、復蘇河湖生態環境提供了有力的水資源支撐。

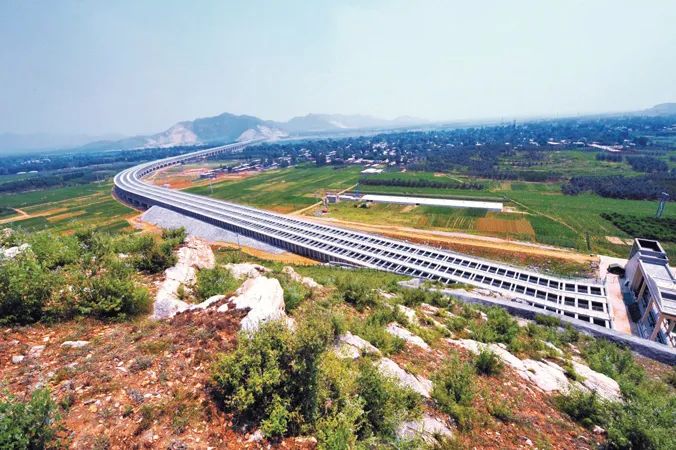

丹江口水利樞紐全景 原南水北調辦/供圖

南水北調工程構建了“四橫三縱,南北調配,東西互濟”的水資源配置格局,對沿線地區經濟社會發展起到巨大的推動作用。那么,在助力民生、經濟和社會發展方面,工程取得了哪些顯著成效,又將如何推進后續工程高質量發展?本報近日采訪了中國工程院院士、水文水資源專家王浩,請他進行分析和解答。

王浩:我們要從水循環系統的全過程來看碳排放、碳中和的問題。從源端來看,要充分發揮水電能源啟停快、運行靈活和儲能作用等特性,通過水電能源與風光能源的互補開發利用,提高清潔能源在整個能源結構中的比例,以減少化石能源發電的碳排放。從耗端來看,要從節水、節能方面提高水資源的利用效率,降低水資源利用的碳排放。具體來說包括:引調水工程低碳運行、輸配水工程低碳運行、雨洪資源化利用、水資源節約集約利用和風光水儲多能互補開發幾大方面的內容。

引調水工程低碳運行方面,引調水工程是一個典型的復雜系統,要以安全防護、漏損控制及智能調控為建設目標,降低輸水損失、降低調水能耗、利用余壓發電,實現“低碳”調水。

輸配水工程低碳運行方面,現有的市政供水工程設計主要是以保障城市用水為目標。隨著城鎮化步伐的不斷加快,城市給水系統運行將會面臨更嚴峻的挑戰,不僅需要消耗更多的水資源,還會造成碳排放的持續增加。要從爆管防護與漏損控制、智能調度、PMA分區減壓方面開展市政供水工程節水關鍵技術研究,實現“低碳”輸配水。

雨洪資源化利用方面,推進海綿城市建設,可以讓城市在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時把蓄存的水“釋放”并加以再利用。實現雨水的收集調蓄和處理回用,用于緩解城市內澇和城市用水,降低城市內澇造成的巨額損失,并大幅減少水環境污染治理費用。

水資源節約集約利用方面,從供給側配置節水、到用水端的工程技術節水到需求側的行為節水方面入手,全面建設節水型社會,通過節水,實現節能。

最后就是風光水儲多能互補開發。風電、光伏發電具有隨機性、間歇性和不可儲存性等特征,直接接入電網對電網安全穩定造成影響,而水電能源具有調節速度快、能源可存儲的優點。風電、光伏發電接入梯級水電站打捆送至電網,有利于平抑風光出力波動性和電網的穩定運行,以實現大規模清潔能源的開發利用。特別是2020年,國家發展改革委、國家能源局下發了《關于開展“風光水火儲”一體化“源網荷儲”一體化的指導意見》,云南、貴州、四川、青海等省份均在“十四五”規劃中提出加強“水風光儲”一體化多能互補基地建設。雅礱江、金沙江、瀾滄江、烏江等大型水電基地均已規劃或推進“水風光儲”多能互補系統建設,“十四五”末新能源裝機預計將達到水電裝機規模,形成多座千萬千瓦級多能互補清潔能源示范基地,這既是我國為世界能源轉型和發展貢獻的中國智慧和創新模式,也是代表未來我國水電發展和能源系統轉型的重要方向。

水資源是國家發展戰略的重要支撐。自古以來,我國基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南豐,水資源時空分布極不均衡。南水北調,這個世紀工程將如何重塑我國水資源的配置格局?

王浩:水土資源不匹配是我國基本格局,南方水多地少,北方則水少地多。南方地區耕地面積占全國的37%,水資源總量占全國的81%;北方地區耕地占63%,水資源總量僅占19%。水資源年內分布過程也極不均勻,我國季風氣候區占國土面積的三分之二,夏季炎熱多雨,冬季干燥少雨。水資源開發利用方式和水資源演變的趨勢則加劇了我國水土資源不匹配的形勢。

一方面,“北糧南運”是我國當前糧食生產貿易的基本格局,北方地區生產糧食占全國58%,水資源消耗也在北方地區,糧食生產是高耗水行業,糧食貿易就相當于是凝結在產品和服務中虛擬水量的貿易。據統計,北糧南運每年從北方帶到南方的虛擬水達到500億~600億立方米,這意味著,缺水的北方在為南方豐水地區輸送大量虛擬水。西電東送等也是類似的現象。

另一方面,受氣候變化和人類活動影響,我國北方地區水資源量劇烈衰減,更加劇了我國水土資源不匹配的基本格局。根據第三次全國水資源調查評價,2001—2016年時段較1956—1979年時段,黃河流域水資源總量衰減了12%,海河流域水資源總量衰減35%,而南方長江流域水資源總量幾乎沒有改變。

建設國家水網是促進水資源與生產力布局相匹配的戰略措施,是國家治水布局下的一盤大棋。在這個棋盤上,南水北調東中線和西線都是關鍵棋子,是決定國家水網棋局走向的點睛之筆。早在1952年毛澤東主席在視察黃河時就提出,“南方水多,北方水少,如有可能,借點水來也是可以的。”經過半個多世紀論證、勘測、規劃、設計、建設,2013年11月15日,南水北調一期東線工程正式通水,2014年12月12日,中線一期工程正式通水。截至2022年1月7日,南水北調東、中線工程總調水量突破510億立方米,為優化水資源配置、保障人民群眾飲水安全、復蘇河湖生態環境提供了有力的水資源支撐。

南水北調工程打破了地理單元的局限性,形成長江、淮河、黃河、海河四大流域相互連接的國家水網主骨架,構建了“四橫三縱,南北調配,東西互濟”的水資源新格局,基本改變中國北方地區嚴重水資源短缺的狀況,破解影響北方經濟發展的水資源“瓶頸”,對沿線地區經濟社會發展起到巨大的推動作用。同時,生活和工業供水保障率得以提高,河北滄州、衡水、邯鄲、邢臺等黑龍港地區500多萬群眾告別了長期飲用高氟水和苦咸水的歷史,極大地緩解了華北地區多年來因超采地下水帶來的嚴重生態問題。

習近平總書記指出,“我國在水資源分布上是北缺南豐,一定要科學調劑,這件事還要繼續做下去,發揮好促進南北方地區均衡發展、可持續發展的作用。”南水北調工程在全面推進國家水資源優化配置的同時,也重構了國家整體安全格局、生態格局和發展格局,為我國經濟社會發展和增進民生福祉注入動力和活力,其巨大的工程體量、對國家宏觀格局的深刻影響,必將成為支撐我國民族偉大復興的“生命線”。

施工中的湍河渡槽 原南水北調辦/供圖

南水北調工程事關戰略全局、事關長遠發展、事關人民福祉。進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,形成全國統一大市場和暢通的國內大循環,促進南北方協調發展,需要水資源的有力支撐。您認為在新形勢下,南水北調工程還需要在哪些方面重點發力?

王浩:南水北調工程是國之大事、世紀工程、民心工程。南水北調東、中線一期工程全面通水以來,累計調水超過510億立方米,發揮了巨大的經濟、社會、生態效益,為全面建成小康社會、支撐國家江河戰略、支撐重大國家戰略實施、建設美麗中國等作出了巨大貢獻。當前,京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略相繼實施,我國北方主要江河,特別是黃河、海河水資源量顯著衰減,地下水超采、河湖斷流等水生態環境問題嚴峻,國家經濟社會發展格局和水安全形勢發生了深刻變化,新形勢下要求統籌協調、全面謀劃推進南水北調后續工程各項工作。我認為重點要做好以下幾個方面事情:

一是立足長遠規劃,加快建設國家水網主骨架和大動脈。南水北調東、中線一期工程已經建成通水,目前正在開展后續工程規劃論證,而西線工程仍然處于研究階段,迫切需要加快各項前期工作,盡快構建完善的國家水網。要在后續工程規劃建設過程中運用好實施重大跨流域調水工程的寶貴經驗。南水北調后續工程規劃論證必須堅持科學態度、遵循客觀規律,一要科學審慎論證方案,不僅要注重科學性,更要注重現實可行性,要廣泛聽取各方面意見、特別是反對意見,集合當代智慧,確保拿出的規劃設計方案經得起歷史和實踐檢驗;二要有高度的政治責任感和歷史使命感,要從國家水網的高度、從千年歷史的尺度,審視國家水網的骨干工程對國家經濟社會發展布局的塑造作用;三要審時度勢、科學布局,加強頂層設計、系統設計,避免后續計劃無法銜接或重復建設;四要開展多角度、多層次、多學科的深入研究,科學認識南水北調后續工程面臨的現實需求和挑戰,進而合理確定工程的功能定位、建設目標、空間布局和實施路徑。這幾點對南水北調西線工程的規劃論證極為重要。

二是堅持節水優先,切實提升水資源集約節約利用能力。節水優先,這是針對我國國情水情著眼中華民族永續發展作出的關鍵選擇,是新時代治水工作必須始終遵循的根本方針。

“節水優先”就是把節水放在其他水資源開發利用措施的前面,作為實現水資源供需平衡的首要策略選項。要按照國家“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”的要求,制定區域經濟發展與產業規劃優先考慮節水因素,量水而行;要將節水作為保障國家和區域水資源安全的優先路徑,節水要優先于其他開源措施,特別是優先于外流域調水措施;要將節水工作置于水利或水務工作的優先位置,在資金、政策、人員等方面予以優先保障。必須始終堅持“三先三后”原則,先節水后調水,無論是從現實和長遠考量,只有深入貫徹“節水優先”的治水思路,才能更好地發揮南水北調工程的戰略性基礎性作用。

三是完善水價機制,實現調水工程的長期良性運行。南水北調工程涉及水源區和受水區,調水價值體現為經濟、社會和生態環境等方面,因此制定南水北調工程水價需要從全局考慮,作為一項綜合性和系統性工作推進。

要想實現工程良性運行,關鍵是要落實全成本水價、推進綜合水價、科學確定水源比價與用戶差價三方面事情。其中,落實全成本水價,需要統籌考慮資源成本、工程成本、生態成本、環境成本、機會成本及利潤和稅金。推進綜合水價,關鍵是從區域水資源管理的視角,將外調水、本地水、再生水、雨洪水等各類水源統一納入到水資源配置體系,在水源輸入端每一類水源均實行全成本定價,價格有所差別,統一納入到供水成本;在供水輸出端同類型終端用水戶實行同質同價,緩解部分水源成本高導致的用戶水價高、水源開發利用率差異大的問題,消除水源競爭、實現用水公平。在這方面北京市做得非常好。所謂科學確定水源比價與用戶差價,是從供水差異化的視角進行定價管理,水源比價是通過差異化水資源費或水資源稅調節各類水源比價關系,從而實現合理調節各類水源開發利用的目的。

南水北調工程在助力我國生態文明建設、加快形成節約資源和保護環境的空間格局方面取得了哪些顯著成效?

王浩:建設南水北調工程是推進生態文明建設的戰略舉措,有效緩解了我國北方地區水資源供需緊張局面,逐步消減北方經濟社會發展的水資源“瓶頸”影響,顯著地提高了我國北方地區水資源承載能力,促進人口環境相對均衡。

西黑山節制閘 中國水利水電科學研究院水資源所/供圖

南水北調東、中線工程通水以來,截至今年1月4日,工程已累計供水突破500億立方米,供水范圍包括23個大中城市、152個縣(市),為優化水資源配置、保障人民群眾飲水安全、復蘇河湖生態環境提供了有力水資源支撐。東線各受水城市的生活和工業供水保證率從最低不足80%提高到97%以上。中線各受水城市的生活供水保證率從最低不足75%提高到95%以上,工業供水保證率達90%以上,使得北方大中城市基本擺脫缺水制約。向北京、天津的供水量已達到設計能力,1.4億人直接受益,很大程度上改變了北京、天津等北方地區的供水結構,使城市水質發生明顯變化,緩解了華北地區特別是海河流域過度開發水資源帶來的生態問題。

南水北調中線工程自2018年9月13日開始實施地下水超采綜合治理河湖地下水回補工作,受水區補水河湖沿線有水河長和水面面積,分別較補水前增加967千米和348平方千米。河北省深層地下水水位由每年下降0.45米轉為每年上升0.52米,補水后河道沿線5千米范圍內淺層地下水水位上升0.49米,提升了華北地下水超采綜合治理成效。北京市平原地區地下水水位連續6年累計回升9.64米,昌平、延慶、懷柔、門頭溝等區的村莊都出現了泉眼復涌。中線工程沿線白河、清河、七里河、滹沱河、瀑河、北拒馬河等30余條河流都得到了生態補水,天然河道得以階段性恢復,瀑河水庫新增水面370萬平方米;沿線城市河湖、濕地水面面積明顯擴大,其中白洋淀淀區水位升高0.4米,水面面積擴大47.18平方千米。北京密云水庫蓄水量自2000年以來首次突破26億立方米。

南水北調工程受水區始終堅持“先節水后調水、先治污后通水、先環保后用水”的原則,嚴格按照“把水資源作為最大剛性約束”的要求,先后建立了水資源剛性約束制度,在充分考慮節水、治污和挖潛的基礎上,對受水區生活、生產、生態用水進行合理配置。北京市在全國率先啟動節水型區創建工作,全市16個市轄區全部建成節水型區,北京市萬元地區生產總值用水量由2015年的15.4立方米下降到2020年的11.2立方米,萬元工業增加值用水量由11立方米下降到7.1立方米,農田灌溉水有效利用系數由0.71提高到0.75。天津市堅持“多渠道開源節流,節水為先”,出臺全國第一部地方節水條例。山東省嚴格實行用水總量和強度雙控制度,大力推進各行業各領域節水,將“單位GDP水資源消耗降低”節水指標納入對各市經濟社會發展綜合考核指標體系。鄭州市實行區域總量控制、微觀定額管理的用水管理模式,統一調度地表水、地下水,統一取水許可管理,統一下達計劃用水指標,統一征收超計劃超定額加價水費。一系列有效實踐夯實了建設節水型社會的基礎。

本文原載于《中國建材報》4月25日1版

中國混凝土與水泥制品協會網站版權聲明:

① 凡本網注明來源:中國混凝土與水泥制品協會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為本站獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用前必須經本網站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協會(CCPA)"方可進行轉載使用,違反者本網將依法追究其法律責任。

②本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用的,請注明原文來源地址。如若產生糾紛,本網不承擔其法律責任。

③ 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。

您可能感興趣的文章

更多>>- 多項創新!南水北調中線澧河渡槽出口導流墩預制構件全部安裝完成2021-06-01

- 多項創新!南水北調中線澧河渡槽出口導流墩預制構件全部安裝完成2021-06-01

- PCCP功不可沒!保障南水北調工程安全通水7周年!2021-12-13

- 南水北調全面通水七周年:調水494億立方、1.4億人受益2021-12-13

- 今年水利投資規模力爭超過8000億元2022-03-18

- 濟鄭+萊榮!中建八一兩大高鐵同時“合龍”!2022-04-21